【建党100周年 云南师范大学统一战线先进系列文选】侨联成员、文学院教授张承明老师:四代教育梦 一腔爱国情

这是一个平凡而又特别的故事。

我的曾祖父旅居印尼,我的祖父出生并生长于国外。1926年,我祖父带着9岁儿子(我的父亲)回归祖国。父亲早已过了小学入学年龄,但祖父坚持不让他在国外求学,坚持带儿子回到祖国的小学接受教育。父亲在国外已达到小学入学年龄但仍处于“辍学”状态,不是因为经济拮据。我曾祖父是有影响力的华侨富商,商号遍布东南亚多国并经营航运。以他的财力,完全有能力将族内的孩子们送到世界任何国家接受教育,求学深造。然而,曾祖父和祖父心系祖国,把孩子送回当时积贫积弱的中国接受教育,不忘自己是中国人。

我父亲天资过人,加之家境优渥,回国读书一路顺风。回到福建老家,曾祖父把父亲送到当时福建最好的学校读书,父亲得以在厦门集美学区完成了小学、中学学习。高中毕业,父亲顺利考入厦门大学。1938年,父亲大一结束。由于战争的原因,父亲结束了厦门大学求学生活,与一批同学一起,在客运交通中断的情况下辗转远赴昆明报考西南联大,成为西南联大第一批学生。1942年,父亲在西南联大大学毕业并获双学位。在战火纷飞中,回厦门已没有可能,父亲和一批同学选择留在了云南到中学任教。昆明的求实中学、龙渊中学,还有大理一中、丽江一中都留下过父亲的足迹。包括我父亲在内的西南联大的毕业生们用自己的学识在战争年代服务于云南基础教育,至今传为佳话。好几所中学的校史中记录了这一批西南联大学生对云南教育的贡献,尤其是他们为所到的学校培养了一批本地教师。父亲热爱教育,热爱教师职业。新中国成立后,父亲继续教师生涯,成为云南省最有名的教师之一,最后在大学退休。

我的父母都是教师,我从小在他们身边长大。从小就听父母谈论曾祖父和祖父对中国教育的向往,听父亲讲战争年代求学的艰难、讲教师职业的种种优点、讲他们对子女做教师的期盼。父母对子女的引导和职业规划,体现了他们对教师职业的至爱。耳濡目染,“教师梦”一直伴随着我们几个子女度过童年时光,走过青年时代。父亲常常谈起西南联大求学岁月,谈论西南联大教授们的渊博和独特、谈论西南联大学子读书的刻苦。父亲的教诲铭记于心,当恢复高考,我们兄妹有幸进入大学深造的时候,父亲的“闲谈”对我们求学的态度产生了深远影响。我和哥哥在不同的大学求学,大学毕业均留校任教成为大学教师,延续着父辈的教育梦想。

非常巧合的是,云南师范大学是西南联大旧址,是父亲求学的校园。我考入云南师范大学,在这个校园里实现了父亲的期望。大学毕业,留校任教,我在这个校园生活了30年。这是命运?还是巧合?亦或是必然?在我的第一部学术专著《现代语文教育新论》的自序中,我写了这样一段话:“儿时的梦想,五彩缤纷。随着时间的流逝,许多童年的梦渐渐被淡忘了。也许是因为祖父当年怀着对祖国教育的深情举家从海外归来的往事给我留下了深刻印象,也许是由于对父母的崇拜,唯有“当教师”的梦想依恋地陪伴着我,那么美妙,那么迷人。或许是巧合,或许是幸运,我曾在农村学校的讲台贡献过青春,也曾在工厂职工学校留下过足迹。报考大学时,我所有的志愿均是师范院校。回顾我走过的路,仿佛不是我选择了教育,而是教育选择了我。于是,我坦然地实践着自己的理想——献身教育,无怨无悔。”七年知青生活,我做过民办教师,对农村教育深情而牵挂。我以大学教师特有的方式,为农村教育做了许多力所能及的事情。我曾深入包括贫困山区小学在内的学校指导农村教师教学,也曾参与过“宋庆龄基金会”致力于农村少数民族教师培训的公益项目。在我主持的科研项目中,相当一部分是研究农村教育的,包括我主持的“全国教育科学规划项目”也是研究农村校本教研多元模式构建的。我人生中有太多的巧合:在父亲求学的校园读书和任教;留校任教,恰好从事教育类课程教学;在“国培”、“省培”、“市培”中承担了大量农村教师培训任务,无论是本科教学、研究生教学还是农村教师培训,我都作为使命去完成,毫无保留地将多年对教育的理解和研究渗透在教学中,把教育理想外化为教育行为。

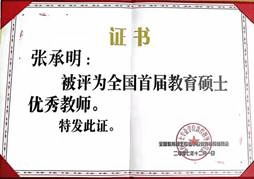

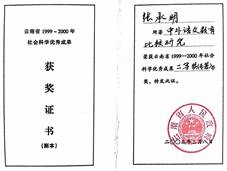

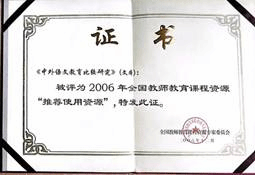

我父亲用西南联大双学位和云南教育界著名教师的业绩回报了曾祖父和祖父的期盼。我不负父亲期盼,在教学和科研工作中努力上进,出版学术著作6部,其中,《中外语文教育比较研究》成为国内系统研究中外语文教育的开山著作之一,获云南省哲学社会科学出版基金资助并获云南省哲学社会科学优秀成果二等奖、中国西部教育图书优秀奖,被遴选为“全国教师教育资源推荐使用资源”。

2004年,我作为云南省侨眷代表,参加了在人民大会堂举行的第七届全国归侨侨眷代表大会。2013年,我被遴选为教育部“国培计划”专家库首批专家。我用自己一生从事教育工作所取得的点滴成绩告慰对中国教育满怀深情的曾祖父和祖父,回报为中国教育辛劳一生的父亲。我相信,祖辈们在九泉之下一定会深感欣慰!

在我几十年的大学教师生涯中,始终对祖国教育怀有使命感,深知“尽心尽力为国育才”是大学教授应尽的职责。父辈所经历的战争岁月以及那段岁月留给亲历者的伤痛,在我心里挥之不去。我在大学工作中辛勤付出,不求回报,只愿我的学生们在中国不断走向富强的道路上留下自己的足迹。我的曾祖父、祖父、父亲和我,四代人的教育梦,四代人梦想的延续,凝聚着华侨、归侨、侨眷对中国教育的深情;四代人的的梦想与追求,表达了华侨、归侨、侨眷的一腔爱国之情。

(校侨联供稿)